Theo Lingen: Für seine Familie wagte er alles

„Man wird mir hoffentlich nie ansehen, was ich hasse" - kaum jemand kennt Theo Lingens erschütternde Geschichte...

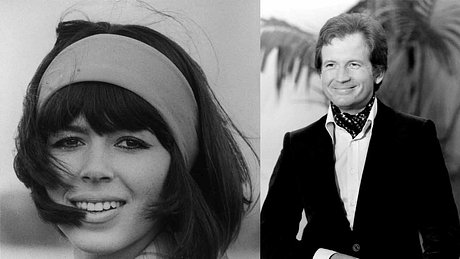

Seine Karriere begann er mit ernsten Rollen: Schon mit 19 übernahm Theo Lingen, ganz ohne Schauspielausbildung, Charakterrollen im Theater, zunächst in seiner Heimatstadt Hannover, dann auf anderen deutschen Bühnen. Doch schon 1929, er hatte ein Jahr zuvor Marianne Zoff geheiratet, wurde er als Komiker entdeckt. Überzeugend spielte er vor allem Diener und Lehrer, brachte sein Publikum mit kleinen Gesten und geschickt gewählten Pointen zum Lachen. Ebenso geschickt war Theo Lingen († 75) auch im wahren Leben. Seine wachsende Popularität – mehr als die Hälfte seiner 200 Filme drehte er zwischen 1933 und 1945 – nutzte er, um für seine Familie Sonderrechte zu erhalten. Sonderrechte, die sie bitter nötig hatten. Denn seine Frau Marianne war Halbjüdin.

Theo Lingen stand zu seiner Frau

Anders als sein Kollege Heinz Rühmann dachte Lingen überhaupt nicht daran, sich von seiner großen Liebe zu trennen, auch wenn das Nazi-Regime seine jüdische Verbindung ungern sah. Vielmehr wurde er bei Joseph Goebbels vorstellig und erwirkte die Duldung seiner Frau, ihrer gemeinsamen Tochter Ursula, aber auch ihrer jüdischen Mutter, die er so vor der Deportation ins Vernichtungslager bewahrte. Hanne, Tochter Mariannes aus erster Ehe mit Bertolt Brecht, adoptierte er, um ihr ebenfalls Sicherheit gewähren zu können.

„Man wird mir hoffentlich nie ansehen, was ich hasse"

Privat suchte er Abstand zu Berlin, zog mit der Familie nach Österreich und lebte diskret. Fürs Publikum, aber auch für Hitler und seine Gehilfen, gab er unermüdlich den Spaßmacher, wackelte mit den Ohren – und ließ sich nicht anmerken, wie sehr er das innerlich ablehnte. Denn er wusste, sein Arbeitseifer brachte ihm Pluspunkte ein, die er auch für andere nutzte: Er verhalf Kollegen und Freunden durch seine Unterstützung zur Flucht aus Deutschland.

Nach dem Krieg blieb er den komischen Rollen treu – das Publikum liebte ihn so.

Autor*in: Redaktion Retro